미래산업 ‘도시광산’ 현주소

삼성전자가 지난해 발화 사건으로 회수한 스마트폰 ‘갤럭시노트7’에 대해 이달 중순부터 ‘친환경 처리’에 들어갔다.스마트폰을 분해해 디스플레이, 메모리 반도체, 카메라 등은 재활용하고 금, 은, 구리 등 부속에 쓰인 20여종의 광물을 추출해 내는 작업이다. 300만여대의 스마트폰이 세계 각국의 삼성전자 법인에서 처리되며 광물 회수량은 총 157t에 이를 것으로 추정되고 있다.

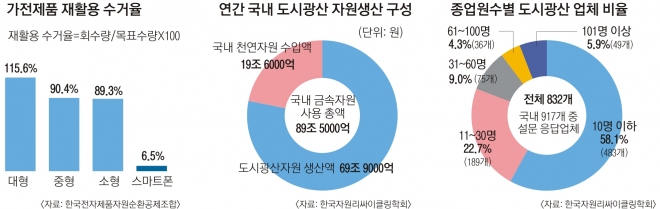

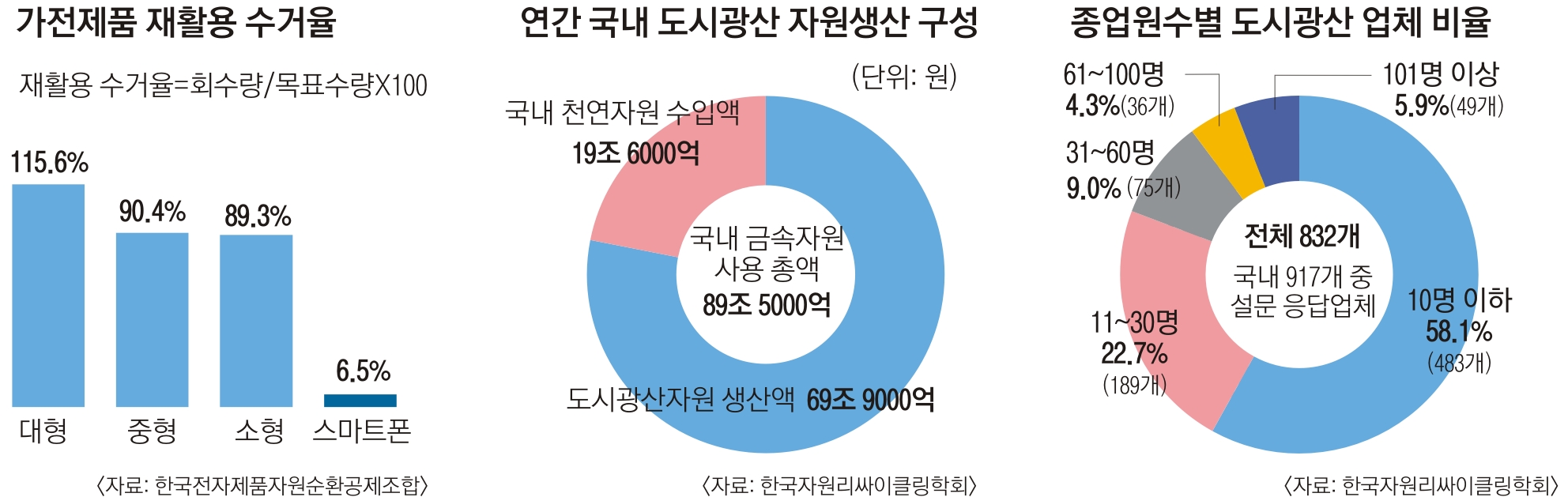

24일 한국전자제품자원순환공제조합에 따르면 지난해 우리나라의 스마트폰 수거율은 목표치(1348t)의 6.5%(88t)에 그쳤다. 대형 가전제품은 목표의 115.6%, 중형과 소형은 각각 90.4%, 89.3%가 회수됐다. 올해 상반기에는 사정이 더 심각해 단 27t만 회수됐다. 지난해 상반기(38t)보다도 28.9%(11t)가 줄었다.

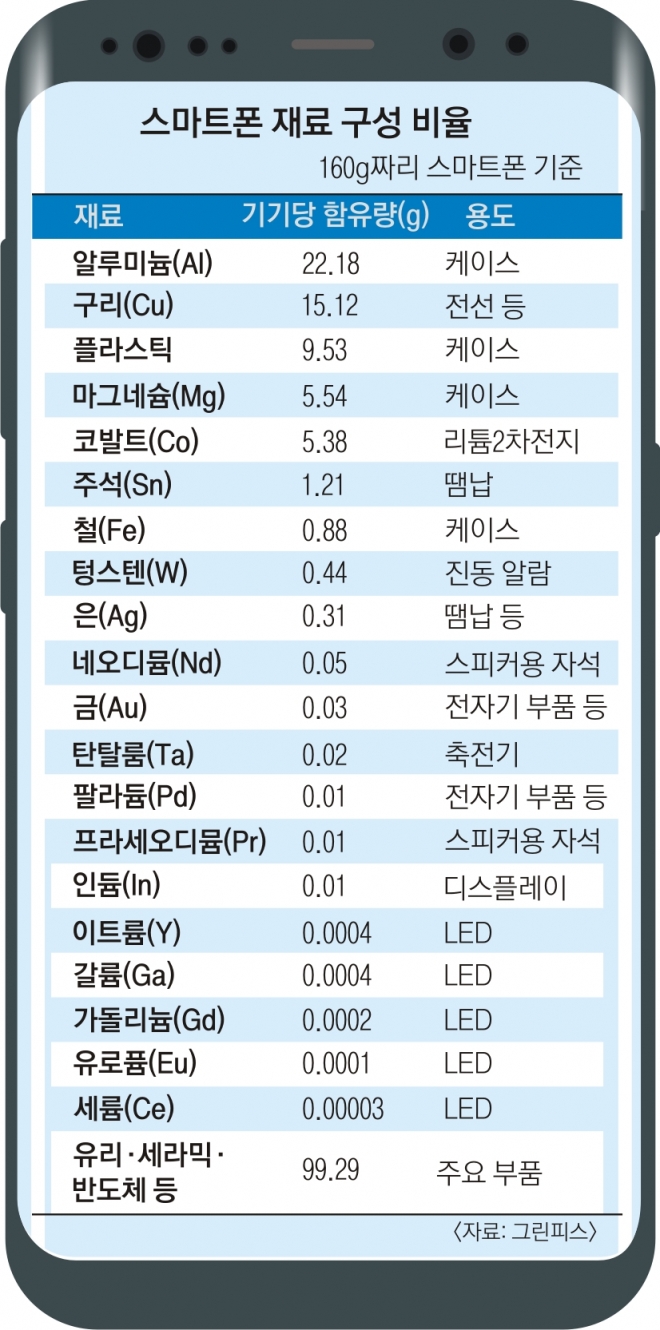

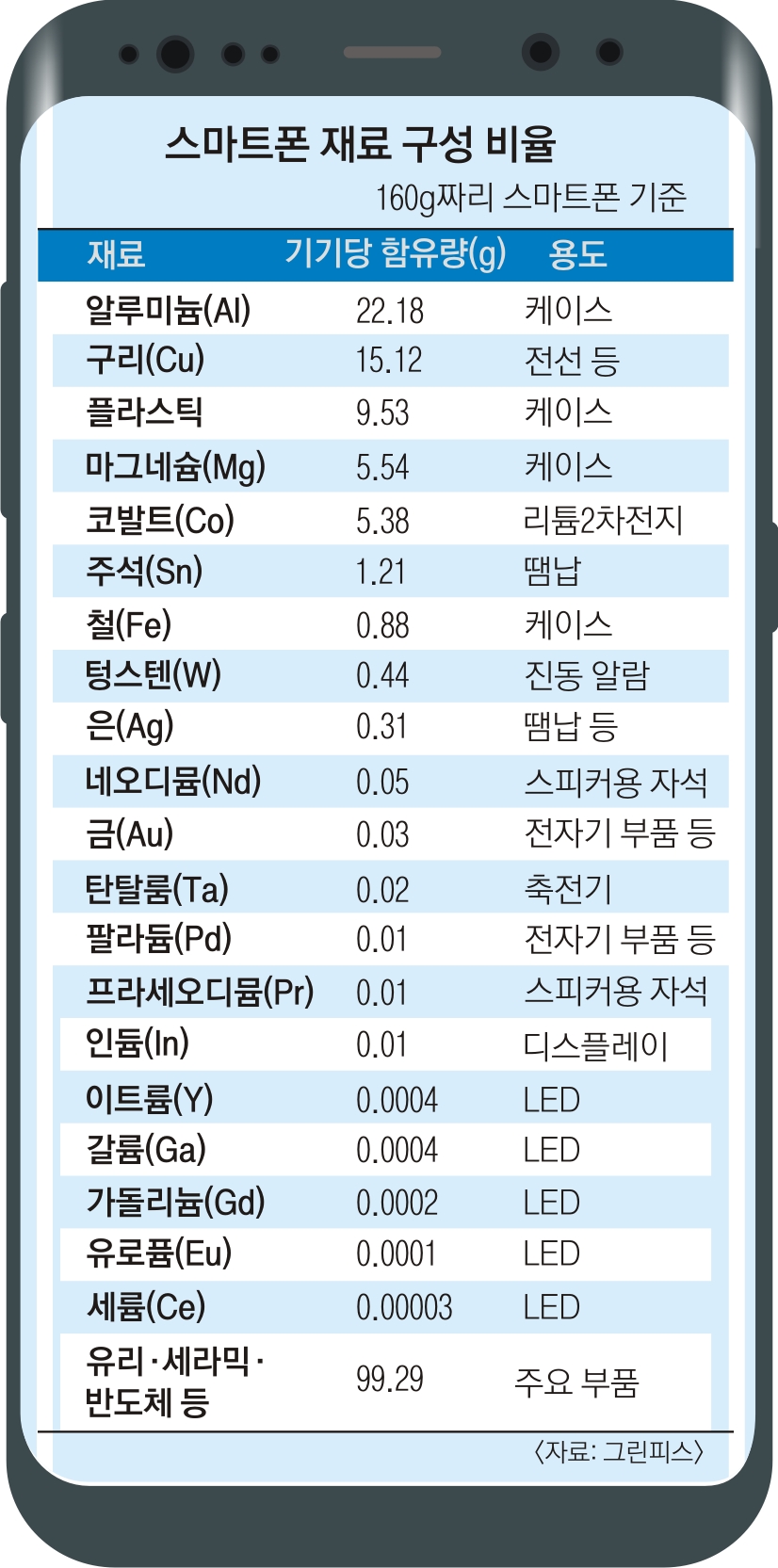

폐스마트폰은 도시광산의 측면에서 ‘노다지’로 통한다. 금광석 1t을 가공해 봐야 고작 5g의 금이 나오지만 스마트폰 1t에서는 금 150g, 은 1.5㎏이 나온다. 그린피스에 따르면 2014년 판매된 스마트폰에는 총 2만 8851t의 알루미늄과 1만 9665t의 구리가 사용됐다. 마그네슘(7213t), 코발트(7002t), 주석(1573t)을 포함해 20여종의 광물이 사용됐다.

도시광산의 중요성은 환경이나 인권 문제와 연결돼 있다. 스마트폰 인쇄회로기판에 쓰이는 은의 경우 납아연 광석에 들어 있기 때문에 아프리카 광산 근로자와 주변 주민에게 납중독을 유발한다. 납아연의 주요 생산지였던 잠비아 카브웨는 환경보호단체인 미국 블랙스미스 연구소가 선정한 세계 10대 유독물질 위험지역 중 하나다.

우리 정부도 도시광산의 중요성을 인식하고 있다. 우리나라의 금속 수입 의존도는 99.6%로 사실상 전량 수입하고 있다. 반면 국내 폐금속 자원의 경제적 가치는 46조원이나 된다. 도시광산의 재자원화 규모는 연 19조 6000억원으로 국내 금속 수요(89조 5000억원)의 21.9%에 이른다.

미래 자원전쟁은 불가피하다. 미국 지질조사국(USGS)에 따르면 금의 가채연수는 18.7년이다. 은 20.9년, 구리 38.5년, 철 57.2년, 코발트 57.3년, 탄탈륨 83년 등 길게 잡아도 2100년이면 고갈될 것으로 추정된다.

폐휴대전화에서 금속 등을 추출하는 기술은 선진국의 84%까지 따라왔지만 도시광산 산업은 아직 영세하다. 종업원 10인 미만 업체가 58.1%(483개)인 반면 종업원 101명 이상인 업체는 5.9%(49개)에 불과하다. 업계 관계자는 “한때 미래 유망산업이라는 전망에 연평균 10%씩 업체가 늘면서 과열경쟁 양상까지 나타났지만 원자재 가격 하락과 수익성 저하로 기업들이 줄줄이 사업에서 철수했다”고 말했다. 실제 LS니꼬동제련의 자회사 리싸이텍코리아는 지속된 손실로 자본잠식이 일어나자 2015년 초 다른 자회사와 합병됐다. 포스코엠텍도 2014년 11월 1100억원의 손실을 본 뒤 도시광산사업부를 청산하기로 결정했다.

도시광산업계는 내년부터 시행되는 자원순환기본법에 기대를 걸고 있다. 유용자원을 단순 소각하는 기업에 재활용 비용에 버금가는 부담금을 부과하고 기업마다 자원순환목표를 달성하면 재정적·기술적 인센티브를 준다. 신현돈 인하대 에너지자원공학과 교수는 “4차 산업혁명 시대에는 광물자원의 수요가 높지만 신재생에너지로 대체할 수 있는 석유·석탄과 달리 소재 분야의 자원은 유한하다”며 “도시광산 산업을 중장기적인 관점에서 관리하고 육성할 정부 컨트롤타워가 필요하다”고 말했다.

이경주 기자 kdlrudwn@seoul.co.kr

이재연 기자 oscal@seoul.co.kr

2017-07-25 20면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지