추상화가 하동철 5주기 회고전

“대학 때 제 친구가 서양화과였어요. 밴드 하는 녀석이었는데 어느 날 실기실에서 공연이 열린다고 가보재요. 그래서 갔더니 아버지가 무대에서 춤을 막 추고 계시는 거예요. 도저히 더 봐줄 수가 없어서 전 그냥 나왔죠.”(하준수 국민대 영상디자인학과 교수)“말 마라 얘. 수업은 그렇게 깐깐하고 고지식하게 하면서 성신여대 시절에는 학생들하고 한달에 한번 나이트클럽을 꼭 갔단다. 무대를 다 휩쓸면서 춤추고. 정작 부인인 나하고는 한 번도 안 갔으면서.”(김하자 성신여대 명예교수)

추상화가 하동철

오는 12일부터 25일까지 서울 종로구 관훈동 공아트스페이스에서 열리는 ‘하동철 5주기 빛-SUBLIME’전이다. 1전시장에는 2000년대 이후 대표작을, 2전시장엔 그 이전 작품들, 3전시장에는 빛에 대한 모티프가 드러나는 초기작들과 판화, 드로잉 작품 등을 배치했다. 물론 1986년 베네치아비엔날레 출품작도 있다.

광원은 언제나 닿을 듯 닿을 수 없는 저기 멀리 떨어진 존재다. 숭고(Sublime)하다는 것은 원래 상상 이상의 압도적인 규모에서 나온다. 피라미드나 만리장성 같은 거대 건축물을 대했을 때 나오는 찬탄이다. 하동철의 작품이 그 정도로 압도적인 규모를 자랑하지 않음에도 숭고하다는 평가를 받는 것은 아마도 닿을 듯 닿지 않게 빛을 다루기 때문일 것이다.

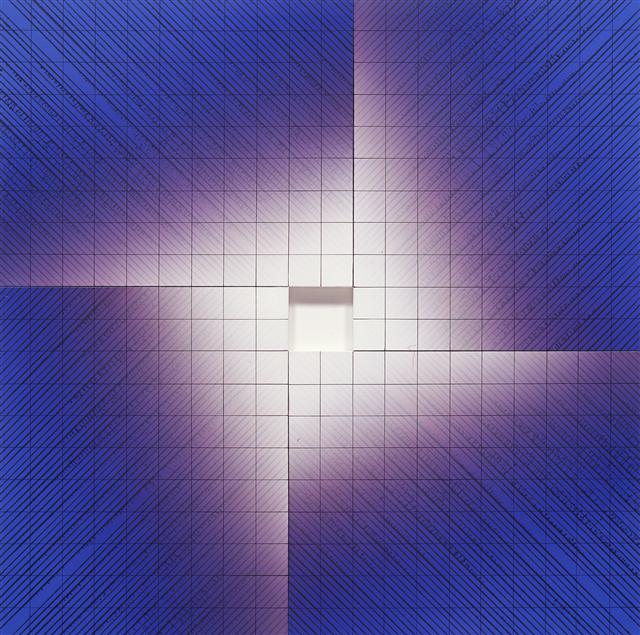

하동철의 ‘Light 02-28’. 네 개의 캔버스를 직선처럼 배치한 뒤 빛의 가운데를 뚫었다. 캔버스 뒤편에 흘러넘치는 빛이 캔버스를 넘어간다. 생전에 작가는 이 작품에 ‘양’(陽)이라는 제목도 붙였다.

작품에 대해 항상 의견을 함께 나누었던 부인 김 교수의 전언이다. 작가로서는 뉘앙스를 살릴 수 있어 좋고 관람객들도 그런 뉘앙스에 공감해주니 더 기쁘다.

붓을 안 쓴 것도 같은 맥락에서다. 볼펜이나 매직으로 수직선을, 먹줄을 튕겨서 사선을 만들고 그 위에다 스프레이로 색을 뿌렸다. 스프레이를 써서 빛의 간섭효과가 드러나기도 하지만 우연성 그 자체를 더 드러내 보인다. 배경에 기계적이고도 수학적인 형태로 선을 교차시킨 것 역시 우연성을 돋보이게 하기 위함이다.

“그런 표현법을 찾기 위해 정말 고생 많이 했죠. 자신만의 무엇을 해야 하는데 해보면 누구 거를 닮았고 비슷하다고, 차라리 죽는 게 낫다는 소리까지 하면서요. 그러다 어느 날 꿈에서 빛이 내려앉는 걸 봤대요. 깨어나 자기가 살아 있는지 손목 맥박을 확인했고요. 그래서 빛을 그리되 그 맥이 뛰는 간격을 저렇게 세로줄로 표시한 거죠.”

인간의 가녀린 맥박 위에 드리워진 빛, 그 빛이야말로 하동철이 찾던 절대적인 영원성의 의미였다는 설명이다. (02)735-9938.

조태성기자 cho1904@seoul.co.kr

2011-10-08 17면

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지