5일밤 EBS다큐 ‘나는 꿈… ’

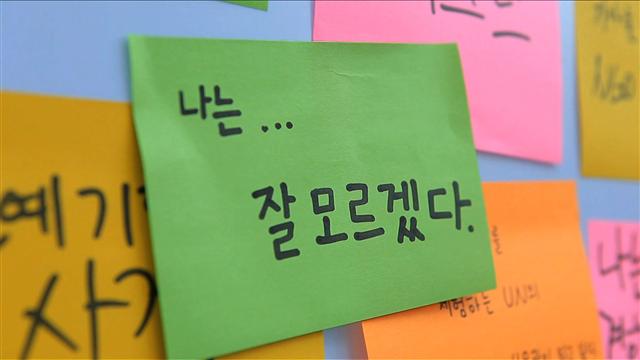

한국의 교육열은 뜨겁다. 대학 진학률만 83%. 경제협력개발기구(OECD) 회원국 가운데 1위다. 그러나 그렇게 진학한 대학생들은 자퇴하고 편입하는 등 방황한다. 다른 길을 모색해 보겠다며 고시원에 틀어박힌다. 진학은 했는데, 진로를 못 잡아서다. 진학교육과 정보는 넘쳐 나는데 진로교육과 정보는 부족해서다. 학생들에게 물어보면 무엇을 할 건지는 일단 대학 가고 나서 정하겠단다. 전공은 점수 맞춰 가겠단다. 내가 무엇을 하기 위해 어떤 대학, 어떤 학과를 가야 하는지 헤매고 있는 것이다.

진학을 위해 열심히 공부하되, 진학 뒤에 무엇을 할 것인지에 대해 아이들은 ‘모르겠다’고 답한다. 진로교육을 어떻게 할 것인가는 어른들에게 주어진 숙제다.

5~7일, 12~14일 오후 9시 50분 6부작 기획으로 방영하는 EBS 다큐프라임 ‘나는 꿈꾸고 싶다’는 진로의 문제를 다룬다. 정부도 이 문제의 심각함을 깨달았다. 지난 9월 처음으로 진로·진학 상담교사 1500명을 고등학교에 배치했다. 진로교육이 첫발을 내디딘 것이다. 이미 학교별로 시행하고 있는 곳도 있다. 경기 평택 송탄고의 ‘나만의 브랜드 만들기’, 부산 금명중의 ‘석세스 드림 프로젝트’ 같은 프로그램들이다.

외국도 마찬가지. 덴마크, 아일랜드, 미국, 뉴질랜드 4개국을 찾아 그들은 아이들에게 어떤 진로교육을 시키고 있는지 알아봤다. 덴마크는 9년 담임제를 시행한다. 한 명의 선생님이 아이들을 관찰해 나가면서 적당한 진로를 찾을 수 있도록 도와주는 시스템인 셈이다. 학생들이 요구받는 것은 포트폴리오 작성. 내가 이러저러한 데 관심이 많고, 이러저러한 것을 해보고 싶다고 공개하는 것이다. 이것을 두고 학생, 학부모, 담임, 진로 전문가가 모여 아이에게 어떤 미래를 줄 수 있는지 논의한다.

아일랜드에는 ‘전환학년제’가 있다. 고등학교 2학년이 되기 전 1년간 학교에 다니되 휴식기간을 갖도록 한 것이다. 이 기간 동안 자신이 해보고 싶었던 일을 직접 체험해 보도록 한다. 내가 과연 나에게 맞는 길을 잘 택해 나가고 있는지 되물어볼 시간을 주는 것이다.

미국에는 ‘빅 빅처 스쿨’ 프로그램이 있다. 진로 목표를 정하면 거기에 맞춰 맞춤식 수업 정보를 제공하고, 지역사회와 연계해 인턴십까지 제공한다. 뉴질랜드는 학부모와 학생 의견을 적극 반영한다. 교과과정은 물론 갈등이 생기면 모두가 모인 자리에서 해결책을 도출해 낸다. 특별한 프로그램이 있다기보다 학교를 언제나 상담할 수 있는 공간으로 만들어 뒀다는 것이다.

조태성기자 cho1904@seoul.co.kr

2011-12-05 22면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지