허수경 시인 소설 ‘박하’ 출간

“제가 속한 언어공동체로 돌아올 때마다 이 공동체가 얼마나 뜨거운 곳인지를 실감하고 있습니다.”

연합뉴스

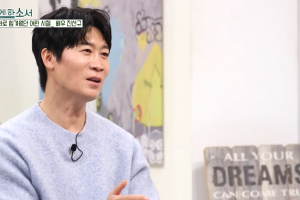

허수경 시인

연합뉴스

연합뉴스

올해 1월 시집 ‘빌어먹을, 차가운 심장’으로 고국 땅을 밟은 지 1년여 만에 이번에는 시가 아닌 장편소설 ‘박하’(문학동네 펴냄)를 냈다.

그가 터키 하튜샤에서 6년간 머물며 고고학 공부와 함께 탄생시킨 작품은 시가 아니라 소설이었다. 시가 아닌 소설을 쓰게 된 것은 그 자체로 생존을 위한 몸부림이었다.

“언어공동체와 떨어져 살면서 ‘말의 감각을 잃어버릴 수도 있겠다’고 느꼈어요. 잊겠다가 아니라 잃어버릴 수도 있겠다는 불안감에 말을 연습하는 과정에서 소설을 쓰기 시작했습니다.” 이렇게 그의 세 번째 소설 ‘박하’는 탄생했다.

‘박하’는 사고로 아내와 아이 둘을 잃은 출판 편집인 이연이 주인공이다. 공허함과 상처를 안고 살아가는 이연은 선배가 있는 독일로 떠난다. 그곳에서 고고학자 이무의 기록을 접한 그는 기록을 따라 터키로 향한다. 소설은 시 한 편으로 마무리된다. ‘…박하 향기가 네 상처와 슬픔을 지그시 누르고/ 너의 가슴에 스칠 때/ 얼마나 환하겠어, 우리의 아침은// 어디에선가 박하 향기가 나면/ 내가 다녀갔거니 해줘’

“우리 모두가 상처가 있습니다. 하지만 우리 모두는 우리의 상처만 보고 남의 상처는 보려 하지 않아요.” 허수경 시인은 이 작품을 통해 상처와 상처 사이에 대한 소통을 말하고자 했다.

그는 소설가로서의 행보에 대해 “저는 시인입니다. 어떤 의미에서 저라는 문학사를 출발하게 해 준 건 시고 그것을 완성하게 해 줄 것도 시입니다.”라고 말했다. 그는 현재 응축된 시어로 투명함과 순수함을 발하는 독일 시인 파울 첼란(1920~1970)의 시를 번역하고 있다. 언제나 뒷문을 열어 놓고 살아가고 있다는 그에게 번역 작업이 새로운 길을 제시할지 아니면 시인으로서 삶을 계속 이어 나갈지를 알려 줄 이정표가 될 것이다.

윤창수기자 geo@seoul.co.kr

2011-12-17 19면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지