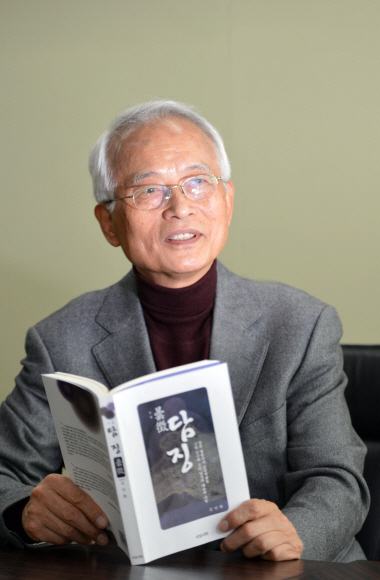

“담징이 코즈모폴리턴일 거라 생각”

문학도의 꿈은 쉬 접히지 않는 모양이다. 너무 깊이 빠져들까 봐 50년 가까이 부러 소설과 시에 거리를 뒀지만, 은퇴와 함께 결국 마음 저 아래 깊이 쟁여 놓았던 문학적 감수성을 퍼올렸고 첫 소설을 내놓았다.

박지환 기자 popocar@seoul.co.kr

3년 전 정년퇴임하면서 전남 보길도로 혼자 내려와 첫 소설 ‘담징’을 쓴 김민환 전 교수는 “외롭게 쓸쓸하고 초라하게 살겠다던 다짐이 담징 스님 때문에 실패했지만 참으로 행복했다”고 말했다.

박지환 기자 popocar@seoul.co.kr

박지환 기자 popocar@seoul.co.kr

역사소설 ‘담징’(서정시학 펴냄)을 발표한 김 교수를 이달 초 서울 중구 태평로 서울신문에서 만나 소설가로 인생 제2막을 사는 ‘맛’에 대해 들었다. “학자 생활 29년 6개월 동안 공저를 포함해 18권의 책을 냈지만, 첫 소설이 가장 뿌듯하다”고 했다.

최근 역사소설을 쓴 원로 학자나 언론인이 늘고 있어 왜 역사소설인가부터 물었다.

“대학(고려대) 다닐 때부터 소설 쓰는 게 꿈이었다. 그런데 학생운동을 하면서 ‘감상적’이라는 건 치명적인 한계였고, 그때부터 문학적 감수성을 억눌러왔다”면서 문학도로서의 오랜 꿈에 대해 먼저 운을 뗐다.

이어 “한국 언론사 전공이어서 역사에 대한 관심이 많았던 것이 담징으로 이끌었다”는 말로 답을 내놓았다.

일본서기에서 서기 610년 한국 종이에 대한 기록이 있는 것을 발견했다. 고구려 승려인 담징(579~631)이 국사로 일본으로 건너가 종이와 채색화, 맷돌, 연자방아를 처음 보급했다는 기록이 있었다. “학승이었던 담징은 수행 중에 욕(欲), 특히 애욕을 떨치기 위해 무단히 노력했고, (1949년 불타 없어졌지만) 호류지의 금당벽화에 철학이 녹아있는 미륵불을 그렸을 것으로 추정하면서 이야기를 풀어갔다”고 했다. 이야기는 담징이 일본 여인과의 사이에 낳은 아들이 아버지 담징의 행적을 추적하는 것으로 시작해 “아버지께서는 (미륵불의)부드러움과 기품이 미래세에 중생을 구원할 것으로 믿으셨고 나도 믿는다”는 깨달음으로 맺는다.

그는 “정한숙의 소설 ‘금당벽화’에 나오는 담징은 민족주의자로 묘사돼 있지만, 나는 담징이 코즈모폴리턴일 것이라고 생각했다”면서 “어디 가서든 자기 역할만 하면 된다는 것이 바로 미륵정토”라고 강조했다.

소설 ‘담징’은 당초 시나리오로 시작됐다. “평소 친하게 지내던 임권택 영화감독과 만나 담징에 대해 얘기를 했더니 시놉시스를 만들라며 관심을 보였다. 우리 시대의 감독이 관심이 보인다면 시나리오 작가를 해보자고 생각해 퇴직후 보길도로 내려가 거의 1년을 매달렸다. 그런데 사정이 여의치 않아 소설로 방향을 바꿔 다시 2년을 ‘투자’했다.”

일본 나라 지역을 세 번 다녀왔고, 가톨릭 신자지만 불교 서적 40~50권은 족히 읽었다고 한다. 문제는 둔감해진 감정을 되살리는 것. “남녀 간의 애정을 느껴보려 했지만 쉽지 않더라. 도종환의 ‘접시꽃 당신’, 정호승의 ‘외로우니까 사람이다’, 최동호의 ‘불꽃 비단벌레’ 등 시집들을 여러 번 읽으면서 서서히 감성이 살아났다고나 할까(웃음).”

제일 어려웠던 건 최고 학승의 연애를 어떻게 표현하느냐였다. 임 감독으로부터 “교수들은 섹스를 이렇게 싱겁게 하냐”는 핀잔을 받은 뒤 격을 유지하면서도 “담징은 훨씬 야한 스님이 되었다”고 했다. 하지만 읽어보면 ‘에이 이 정도 갖고 뭘’이라는 말이 절로 나온다.

최동호 고려대 교수와 서지문 교수가 소설을 쓰는 데 많은 도움을 줬다. 경희대 서하진 교수는 원고에 붉은 글씨로 과감하게 첨삭을 해준 ‘족집게 과외교사’였다고 한다.

김 전 교수는 자신의 소설이 일회성 화제에 그치지 않았으면 좋겠다는 욕심을 갖고 있다. 그래서 일면식도 없는 평론가 서울대 방민호 교수가 쓴 “일본의 이노우에 야스시가 저 사라진 나라 누란의 이야기를 되살려 놓았듯이… 담징의 삶을 오늘에 새롭게 살려놓았다”는 추천글이 과하지만 고맙다.

앞으로 “1921년 한국 독립군과 러시아 적군이 교전했던 ‘자유시사변’을 모티브로 1920~30년대 만주를 배경으로 다양한 민족과 이념을 앞세운 세력들이 각축한 이야기, 우리 역사에서 제일 슬픈 드라마가 있는 사람들 얘기를 쓰고 싶다”는 계획도 밝혔다.

고희를 앞둔 김민환 전 교수에게 글쓰기란 무엇이냐는 질문에 “은퇴자들, 우리 사회 신화를 일군 사람들이, 자기 이야기를 쓰는 것으로 제2의 인생을 써나가는 붐을 일으켰으면 좋겠다”고 했다.

김균미 문화부장 kmkim@seoul.co.kr

2013-03-09 20면

![전쟁·기후변화… 공멸해 가는 인류 깨우다[OTT 언박싱]](https://img.seoul.co.kr/img/upload//2024/02/16/SSC_20240216012138_N.jpg)