민속박물관, 경주김씨 김준영이 기록한 ‘거상잡의’ 역주서 발간

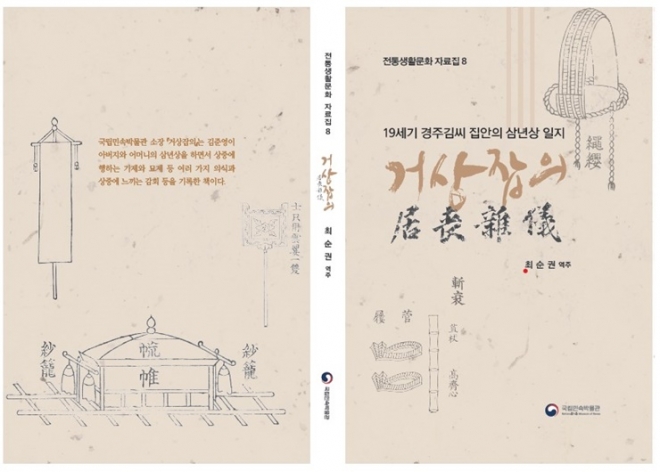

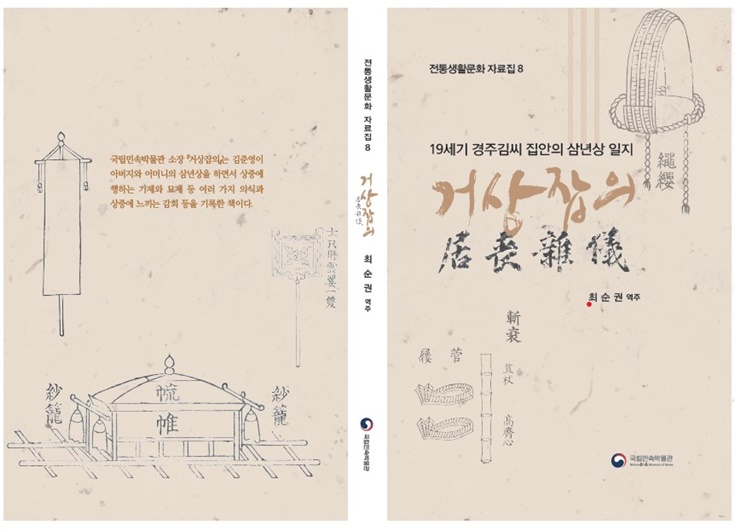

거상잡의 역주서 표지. 국립민속박물관 제공

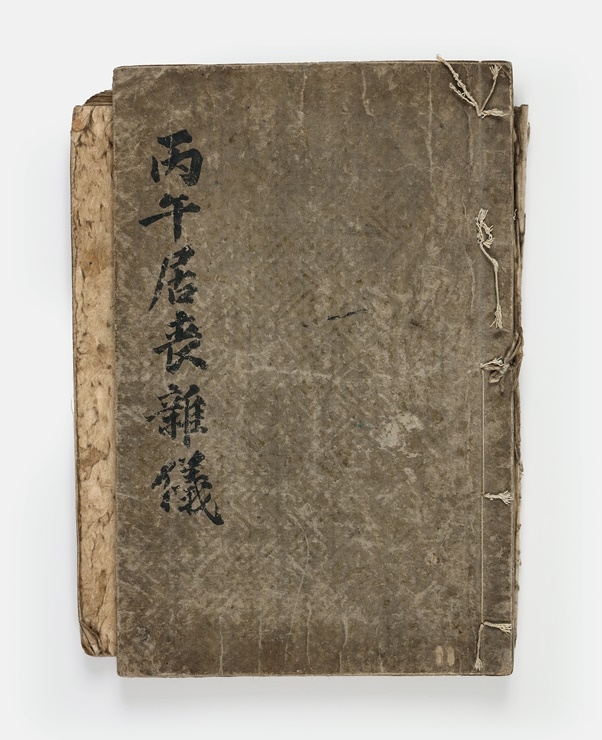

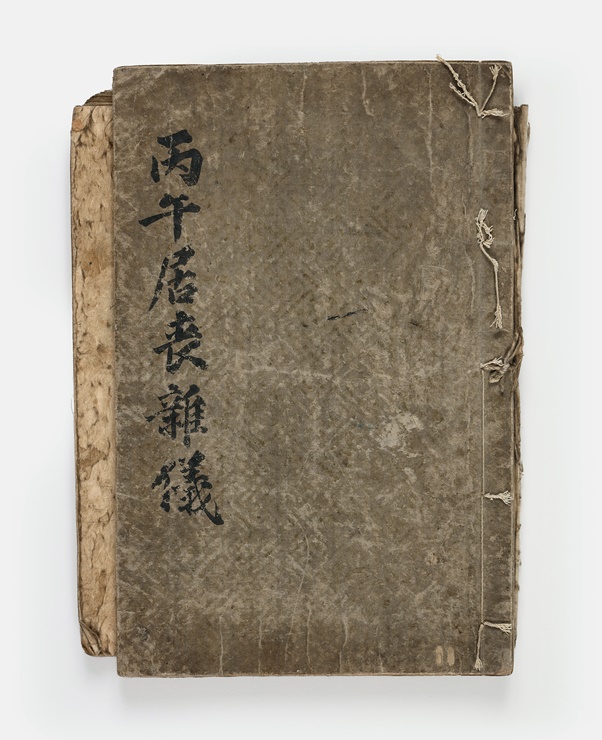

경주 김씨 계림군파 김준영(1817~?)은 1846년 아버지 김규응(1779~1846)을 여의었다. 13년 뒤인 1859년엔 어머니 한산이씨를 떠나보냈다. 1846년 진사시에 합격해 1857년 연기현감으로 부임한 김준영은 위와 같은 이유로 부모의 삼년상을 치르면서 기제와 묘제 등 여러 가지 의례와 상중에 느끼는 감회 등을 빠짐없이 기록했다. 1846년 8월 12일부터 1848년 11월 5일까지 부친의 삼년상과 1859년 1월 21일부터 1861년 4월 5일까지 모친의 삼년상을 기록한 ‘거상잡의’(居喪雜儀)다.

국립민속박물관은 소장 고서 ‘거상잡의’를 번역하고, 그동안 명확하지 않았던 저자와 작성 연대 등을 확인해 상세한 주석을 붙인 ‘19세기 경주김씨 집안의 삼년상 일지-거상잡의’(최순권 역주)를 최근 발간했다. 예서에 규정된 상중 의례가 실제로 조선 후기 양반가에서 어떻게 행해졌는지 자세히 살펴볼 수 있는 귀한 기록이다.

거상잡의 표지. 국립민속박물관 제공

삼년상 중에 친지가 상을 당하면 어떻게 해야 할까. 김준영은 두 번의 삼년상 동안 둘째 딸과 당숙모 상을 당했다. 딸을 잃었을 땐 부친상을 중시해 별다른 의례 없이 당일 장례를 치렀고, 당숙모 경우는 의례에 참여한 뒤 다시 상복을 입었다. 또한 부모의 상중에는 성(姓)이 다른 이웃집에서 상을 당하더라도 조문하지 않는 예법이 있었는데, 김준영은 은혜를 입은 이웃집에 한밤중 몰래 찾아가 곡을 한 뒤 나중에 큰 실례였음을 깨달았다는 내용을 일지에 기록했다.

이번 자료집에는 또 다른 기록물인 ‘거우일기’(居憂日記)가 부록으로 실렸다. 안주목사 이창임(1730∼1775)이 세상을 떠나자 아들 이선정(1759∼1814)이 상장례를 치르며 1775년 7월 22일부터 이듬해 2월까지 남긴 일지다. 상례용품 목록과 참여자 명단, 부의(賻儀) 내용을 상세히 남겼다.

이순녀 선임기자 coral@seoul.co.kr