孝 깊은 마을을 품어, 네 자태 또한 공손하구나

논어(論語)에 “이인위미(里仁爲美) 택불처인(擇不處仁), 언득지(焉得知)”라는 말이 있다. 꼼꼼한 해석은 뒤로 미룬다 하더라도 핵심은 사는 자리가 어질면, 그 안의 뭇 생명들도 슬기롭고 어질게 된다는 말이다. 사람에게만 해당하는 이야기가 아니다. 나무도 그렇다. 어진 사람 사는 곳이 곧 어진 마을이고, 그 마을에서 자라는 나무는 어진 품새로 자라게 마련이다. 신기하게도 온화하고 공손한 사람들이 사는 마을의 나무는 믿기 어려울 정도로 온화하고 공손한 품새를 가졌다. 하긴 같은 하늘, 같은 땅이 키워내는 생명의 결이 사람과 나무에 그리 다르게 나타나지 않는 것일 수도 있다.

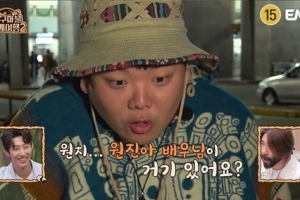

경상북도 지정 효 시범마을인 봉화 거촌리의 도암정을 공손히 품어안고 서있는 느티나무.

●마을 어귀의 단아한 정자를 품어 안아

경북 봉화군 봉화읍 거촌2리 황전마을은 예로부터 효도를 마을 정신 문화의 근간으로 삼았던 곳이다. 이 마을을 대표하는 선조 가운데, 조선 효종 때의 문신 황파(黃坡) 김종걸(宗傑·1628~1708)이 있다. 300 여 년 전에 이 마을 살던 그는 평범치 않은 효행으로 널리 알려진 인물이다.

그의 효성에 호랑이도 감동했다는 이야기가 전한다. 병든 부모를 낫게 해 달라고 산에 들어가 금식기도를 올리던 중에 호랑이가 그를 인도하여 약초를 구하게 했다는 이야기다. 그의 후손이 살고 있는 황전마을이 경상북도 지정 효 시범마을이 된 건 우연이 아니다.

“젊은 사람이 별로 없긴 하지만, 몇 안 되는 젊은 사람들 효성이 지극하고 말고. 어른 모시는 데에는 아마 우리 마을 젊은이들만 한 곳도 없을 거야.”

마을 입구 첫 집에 사는 예천댁(80)의 이야기다. 젊은이라고 해봐야 마흔을 넘긴 사람들이 대부분이다. 과수원을 일구는 예천댁의 마흔 넘은 아들도 그렇다는 자랑이 자연스레 따라붙는다.

황전마을은 경상북도 민속자료 제54호인 도암정이 찾는 이를 먼저 반기는 아름다운 마을이다. 마을 어귀에 단아한 자태로, 지나는 나그네를 부르는 도암정은 앞으로 펼쳐진 길다란 연못과 잘 어우러진 정자다. 푸른 연잎이 싱그럽게 퍼진 연못에는 인공섬이 있고, 그 가운데에 소나무 한 그루가 높지거니 솟아 올라 있다.

도암정 쪽문 바깥으로 난 조붓한 길가에는 커다란 느티나무가 있다. 여느 마을 어귀의 느티나무와 크게 다를 바 없는 나무이지만, 이 느티나무와 어울려 살아가는 사람살이를 바라보는 건 사뭇 흥미롭다.

●정자는 노인에게, 나무는 젊은이가

도암정은 1984년에 경상북도 민속문화재로 지정됐지만, 마을 사람들이 편안하게 이용할 수 있어서, 저녁 무렵이면 마을 사람들의 사랑방이 된다. 거의 같은 시간에 마을의 젊은 사람들도 도암정 앞으로 바람을 쐬러 나오지만, 그들은 정자 안으로 들어서지 않는다.

어른들께 좋은 자리를 내주고, 젊은 사람들은 한데자리에 나와 앉는 것이다. 노인들이 나오기 전에 정자에 들어갔다 해도 노인들의 발 소리가 들릴라치면 곧바로 정자를 양보하고 느티나무로 나와 앉는 게 암묵적으로 지켜 온 ‘도암정 사용법’이다.

겉으로는 느티나무 그늘도 도암정 못지않게 시원하다고 말하지만, 아무려면 한 층 높이 올린 누마루의 편안함을 당할 수 있겠는가. 그럼에도 젊은 사람들의 자리는 언제나 느티나무 그늘이다. 나무 앞에는 옹색하나마 시멘트로 만든 긴 의자도 놓았다.

도암정 느티나무는 310년쯤 된 나무로, 도암정을 세운 뒤 풍광을 돋우기 위해 누군가 심은 나무로 짐작된다. 어른 키 높이쯤에서 줄기가 둘로 나뉘면서 자랐는데, 그 부분의 둘레는 5m 가까이 된다. 하늘로 오르면서 뻗은 가지는 도암정의 야트막한 지붕에 닿을 만큼 넓고 풍성하다.

나무 바로 옆으로는 널찍한 바위가 누웠고 다른 쪽으로는 어른 키를 훌쩍 넘는 크기의 바위가 수직으로 늘어서 있다. 마을 사람들은 이 세 개의 집채만 한 바위를 마을의 풍요를 지켜주는 바위라 하여, 제가끔 쌀항아리, 술항아리, 돈항아리라는 별명으로 부른다. 나무 쪽에서 보면 세차게 몰아치는 바람을 막아주는 바람막이 구실을 하는 바위라고 볼 수도 있다.

“요 몇 해 사이에 나무가 많이 안 좋아졌어. 저렇게 큰 바위를 이고서도 잘 자라는 나무인데, 오래 살면 어쩔 수 없는 모양이야. 군에서 가지도 치고, 약도 주면서 정성을 들이긴 하는데, 줄기 속이 텅 비어서 바람만 크게 불어도 툭툭 부러지곤 해.”

●사람의 자태를 닮아 공손히 자라나

황전마을의 안녕과 평화를 오랫동안 지켜온 나무의 건강을 염려하는 마음이 깊어 예천댁의 미간이 잠시 찌푸려든다. 며칠 전에는 도암정 앞 빈터에서 세계유교문화축전의 일환으로 ‘고가(古家) 음악회’를 열었는데, 그때도 느티나무 그늘이 중심이었다는 이야기를 덧붙인다.

몇몇 가지가 부러진 탓에 부실해졌다고는 하지만, 여전히 도암정 느티나무는 융융한 자태다. 마을 근처를 지날 때에는 한번쯤 쉬어가고 싶은 마음이 저절로 드는 나무임에 틀림없다. 단아한 도암정을 품고 솟아오른 느티나무의 품 안에 들고 싶은 욕심이 드는 건 자연스러운 일이다. 정자 쪽으로 그늘을 드리우고 선 나무의 자태가 마치 느티나무 그늘에 드는 젊은이들의 공손한 모습을 닮았다. 사람살이를 오랫동안 지켜온 ‘효(孝)’의 정신이 나무에까지 이어진 것이다. 효의 마을에 오래 살면서 나무도 마을 사람들처럼 넉넉하면서도 공손한 생김새를 배우고 닮은 게 틀림없다.

글 사진 봉화 고규홍 나무칼럼니스트

gohkh@solsup.com

2011-09-29 21면