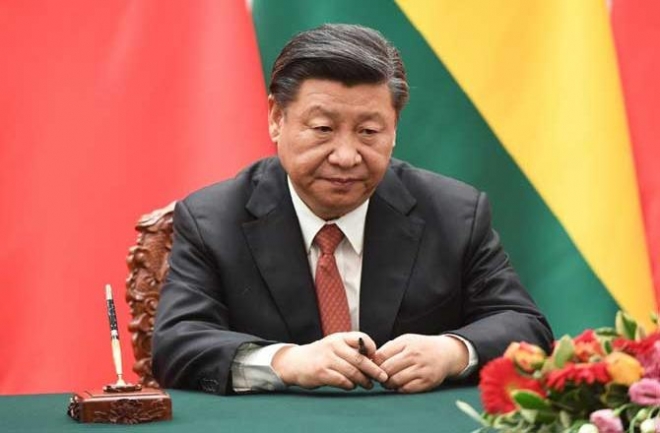

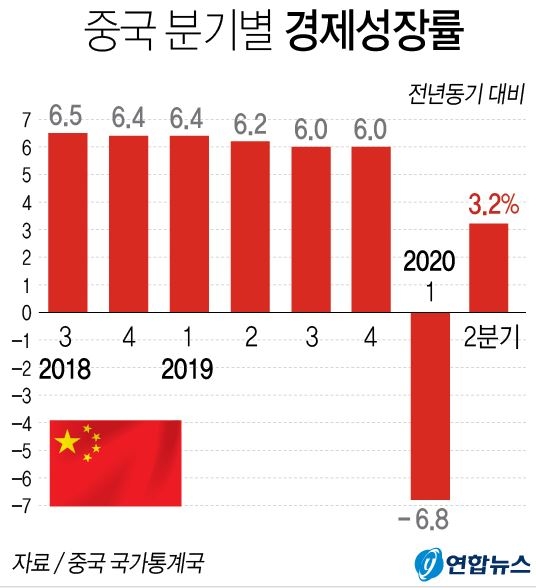

코로나19 사태가 확산되면서 국경이 봉쇄돼 경제흐름이 원활하지 못한 가운데 경영난에 빠진 민간기업들이 유동성을 지원받는 대신 정부에 경영권을 빼앗겨 국유기업으로 문패를 바꿔 다는 경우가 크게 늘어나고 있다. 사진은 깊은 생각에 잠겨 있는 시진핑 중국 국가주석. AFP 연합뉴스

중국 매일경제신문 등에 따르면 중국 은행보험관리감독위원회는 지난 17일 톈안차이찬(天安財産·자산)보험과 화샤런서우(華夏人壽·생명)보험, 톈안생명보험, 이안(易安)자산보험, 신스다이(新時代)신탁, 신화(新華)신탁 등 6개 금융사의 경영권을 접수해 관리한다고 밝혔다. 증권감독관리위원회도 이날 신스다이증권과 궈성(國盛)증권, 궈성치화(期貨·선물) 등 3개사의 경영권 접수 관리 방침을 공고했다. 9개사의 주인이 하루 아침에 민간에서 정부로 바뀐 셈이다. 금융 당국은 “이들 회사가 실제 소유주의 지분 정보를 은폐하는 등 지배구조에 문제가 있다”며 “고객과 투자자의 권익을 보호하고 사회의 공공이익을 위해 법률에 따라 경영권을 인수한다”고 설명했다. 경제전문 매체 차이신(財新)은 경영권을 박탈된 회사들의 자산 총액이 최소 1조 2000억 위안(약 205조 3000억원)에 이른다고 전했다.

이뿐만 아니다. 올 들어 이미 40개사 이상의 민간기업이 국유기업으로 옷을 갈아입었다. 민간기업 사이에 ‘국진민퇴의 공포’로 떨고 있는 이유다. 국진민퇴는 민간기업 역할이 끝났으니 물러나고 국유기업이 전면에 나서야 한다는 뜻이다. 중국 증권업계에 따르면 올해 상하이(上海)·선전(深圳)증시에 상장된 112개 기업의 최대 주주가 바뀌었고 이중 46개 민간기업의 주인은 국가로 변경됐다. 지난 2년 간 국유화된 민간기업(50곳)에 육박한다. 지난달에만 민간기업 16곳의 경영권이 국가로 넘어갔다. 코로나19 사태로 영화관 폐쇄 등으로 어려움을 겪던 드라마·영화사인 탕더잉스(唐德影視)의 경우 저장(浙江)성방송국에 최대 주주 자리를 내준 것이 대표적이다.

공산당의 이같은 결정은 미중 무역협상에서 미국이 꾸준히 요구한 국유기업 지원 중단을 수용할 의사가 없다는 점을 분명히 밝힌 것으로 해석된다. 코로나19 책임론, 홍콩 문제, 위구르족 인권탄압 등을 놓고 미국과 갈등의 골이 깊어지는 상황에서 중국 정부가 국유기업 강화를 통해 ‘자립경제’를 모색하고 있다는 얘기다. 일부 경제 전문가들은 코로나19 여파에 따른 경기침체 속에 국유기업이 민간기업의 ‘구세주’ 역할을 하고 있다고 주장한다. 쑤페이커 중국 대외경제무역대 공공정책연구소 수석연구원은 “실적 악화와 자금난을 겪고 있는 민간기업의 소유주가 문제를 해결할 수 없는 지경에 이르자 정부가 국유자본을 동원하는 것”이라고 지적했다.

중국은 중앙 및 지방정부 산하에 13만여 개의 국유기업을 소유하고 있다. 중국석유천연가스그룹(CNPC), 중국이동통신(CMCC) 등 가장 중요한 97개 대기업을 국유자산감독관리위원회(國資委)가 직접 관리·감독한다. 금융 부문을 제외한 중국 국유기업의 자산 총액은 2018년 말 현재 210조 위안이다. 이중 80조 위안은 중앙정부가, 나머지는 지방정부가 관할한다. 공산당 지도부는 올해 초 국유기업이 중요한 경영상 결정과 핵심 간부 인사를 할 때 기업 내 당 조직의 심사를 거쳐야 한다는 규정을 내놓아 국유기업에 대한 당의 통제를 강화하겠다는 의지를 분명히 했다. 하지만 중국 국유기업의 시급한 과제는 수익성과 효율성 제고다. 국유기업은 지난해 1조 5000억 위안의 순이익을 올렸지만, 그 수익률은 0.7%에 불과하다. 중국 정부는 민간 자본과 외국 자본을 국영기업에 끌어들이는 ‘혼합 소유제 개혁’ 등으로 국영기업의 체질을 강화하려고 애쓰지만 역부족이다.

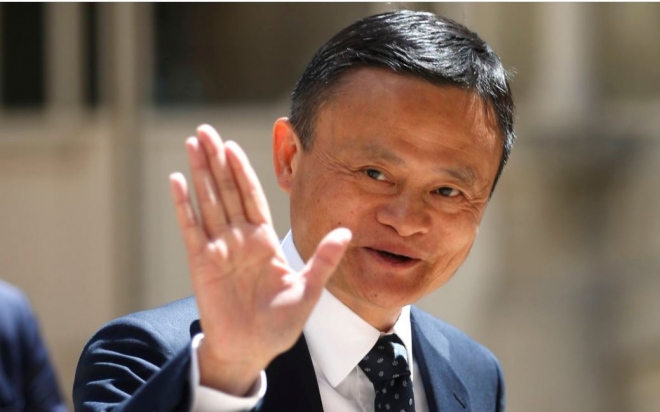

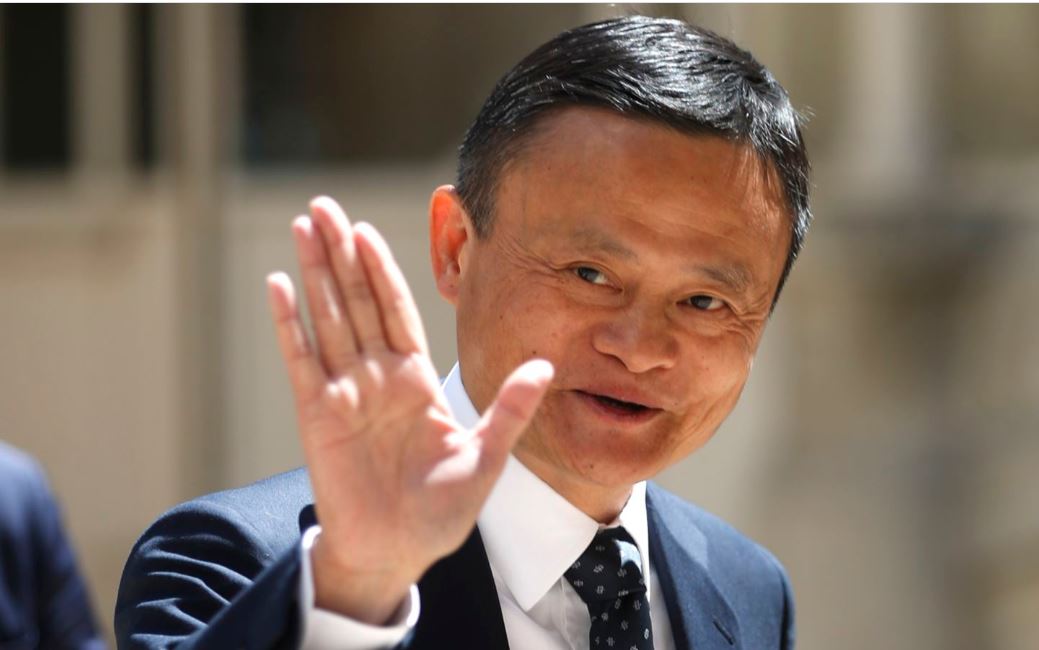

반면 중국에서 민간기업은 전체 국내총생산(GDP)의 60%, 고용의 80%를 담당하며 경제성장을 이끌어왔다. 전체 상장기업 수의 60% 가량이 민간기업이다. 중국 정부가 야심차게 추진하는 첨단산업 육성책인 ‘중국제조 2025’의 첨병 역할도 민간기업이 맡고 있다. 이런 마당에 코로나19 사태를 계기로 국진민퇴 현상이 두드러지면서 국진민퇴 논란이 재연되고 있다. 국진민퇴 논란은 2018년 9월 중국 최대 전자상거래 업체 알리바바의 마윈(馬雲) 당시 회장이 전격적으로 “1년 뒤 은퇴하겠다”고 밝히면서 불거졌다. 마 회장의 갑작스런 퇴진 선언을 놓고 중국 정부의 입김이 작용했다는 의혹이 일었다.

2018년 9월 중국 알리바바 마윈 회장이 전격적으로 “1년 뒤 은퇴하겠다”고 밝히자, 일각에서는 그의 갑작스런 퇴진 선언을 놓고 중국 정부의 입김이 작용했다는 의혹이 일었다. 사진은 지난해 5월 프랑스 파리에서 열린 테크 포 굿 서밋에 참석한 마 전 회장. 파리 AP 연합뉴스

당시 반(反)중 성향의 홍콩 빈과일보는 시진핑(習近平) 국가주석이 안방보험과 화신에너지, 완다(萬達), 하이항(海航·HNA), 푸싱(復星), 밍톈(明天), 센추리(世紀金源) 등 태자당과 연루된 7개 그룹을 표적으로 삼고 있다고 보도했다. 파문이 커지자 그해 말 시 주석이 직접 나서 “민간기업을 보호하고 성장을 지원하겠다”며 진화하며 국진민퇴 논란은 일단락됐다. 하지만 코로나19 사태 이후 국유기업이 또다시 민간기업을 헐값에 사들이면서 민간경제가 위축되고 국유경제만 비대해지고 있다는 비판이 커지고 있는 것이다.

뇌물 제공과 자금 세탁, 불법 대출 등의 혐의로 중국 당국의 조사받고 있는 것으로 알려진 샤오젠화 밍톈 그룹 회장

샤오 회장의 조사설은 그가 태자당과 연루돼 있기 때문에 타깃이 된 것으로 전해졌다. 시 주석이 자신의 정적을 제거하기 위해 들이댄 사정의 칼날을 피해가지 못했다는 분석이다. 이 때문에 중국 정부가 이번 조치를 통해 샤오 회장이 금융계에 갖고 있는 영향력을 완전히 없애려는 것 아니냐는 분석도 제기된다. SCMP는 앞서 샤오 회장이 자신은 뒤에 숨고 대리인들을 앞세워 직간접적으로 다수의 금융회사를 지배하는 것에 대해 중국 당국이 금융시장 안정을 위협하는 심각한 요인으로 보고 우려해왔다고 보도한 바 있다. 중국 당국은 지난해 5월 유동성 위기에 몰린 네이멍구(內蒙古)자치구의 바오상(包商)은행에도 비슷한 조치를 취했다. 조사 결과 샤오 회장이 이 은행을 실질적으로 지배하는 것으로 드러났다. 당국은 경영권을 박탈해 접수한 뒤 채무 조정과 증자 등 구조조정을 통해 바오상은행을 국유화했다.

김규환 선임기자 khkim@seoul.co.kr

![전쟁·기후변화… 공멸해 가는 인류 깨우다[OTT 언박싱]](https://img.seoul.co.kr/img/upload//2024/02/16/SSC_20240216012138_N.jpg)