‘블루하우스’에서 이뤄지는 조력자살 사건을 담당하는 스위스 취리히주 우스터검찰청.

●2011년 조력자살 금지법안 상정… 시민들 85% 반대

스위스에서 외국인 안락사가 가능해진 건 1998년 디그니타스 설립 이후부터다. 1980년대 들어 환자와 의사를 연결해 주는 민간단체들이 하나둘씩 생겼지만 자국민에 한해서였다. 하지만 디그니타스는 대상을 외국인으로까지 넓혔다.

조력자살 지원 단체들의 규모가 점점 커지면서 스위스 현지에선 우려의 목소리도 나왔다. 2011년 취리히주의회는 조력자살 자체를 금지하고, 외국인에게도 조력자살을 허용하지 않는 법안을 각각 상정했다. 하지만 당시 취리히 시민의 85%와 78%가 각각 반대표를 던지면서 기존의 법안을 유지하는 것으로 일단락됐다.

하지만 이런 법안이 발의된 배경에는 조력자살이 일상화되는 데 대한 우려와 함께 외국인의 무임승차론 등 문제도 있다. 조력자살이 발생하면 일단 스위스 검찰과 경찰, 법의학자가 현장에 나가 조사를 해야 한다. 현지 화장장도 세금으로 무료 운영된다. 취리히대 법의학연구소의 미하엘 탈리 교수는 디그니타스 블루하우스(조력자살을 시행하는 집)를 “마치 죽음을 찍어내는 공장 같다”고 묘사했다. 그는 “거의 매일 조력자살이 이뤄지면서 조사팀은 통상 근무시간 중 3시간가량을 조력자살 조사에 매달려야 하는 실정”이라고 말했다. 이어 “디그니타스는 회원비를 받는다지만 외국인 주검을 처리하는 사회적 비용은 모두 스위스인이 부담하는 셈”이라고 덧붙였다.

●“외국인 주검 처리, 스위스인이 부담” 부정적 시각도

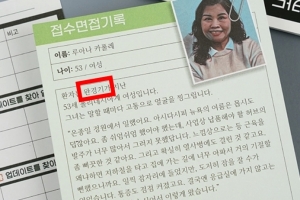

외국인의 경우 신원 확인이나 사망자의 판단 능력을 확인하는 데 더 많은 시간이 소요된다. 우스터검찰청의 마누엘 케얼리 수석검사는 “병 때문에 신분증의 모습과 사망자의 모습이 다른 경우도 많고, 가족이나 지인들이 이미 자리를 떠 조사 과정에서 종종 어려움을 겪는다”고 말했다.

이런 탓에 디그니타스를 바라보는 당국의 시선은 곱지 않다. 취리히 검찰은 2017년 디그니타스 설립자이자 공동대표인 루드비히 미넬리가 조력자살을 돕는 과정에서 이익을 취했다며 기소했고, 지난해 1심에서 미넬리가 무죄를 받자 항소했다.

취리히 신융아 기자 yashin@seoul.co.kr

우울감 등 말하기 어려운 고민으로 전문가의 도움이 필요하면 자살 예방 핫라인 1577-0199, 희망의 전화 129, 생명의 전화 1588-9191, 청소년 전화 1388 등에 전화하면 24시간 상담을 받을 수 있다.

2019-03-06 5면