신냉전 치닫는 美中

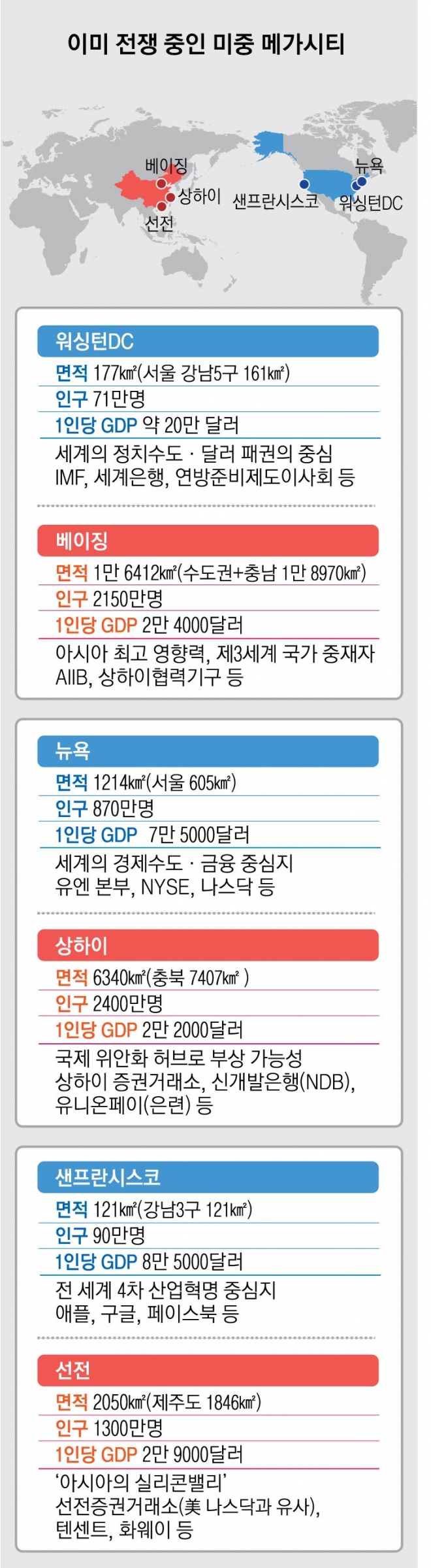

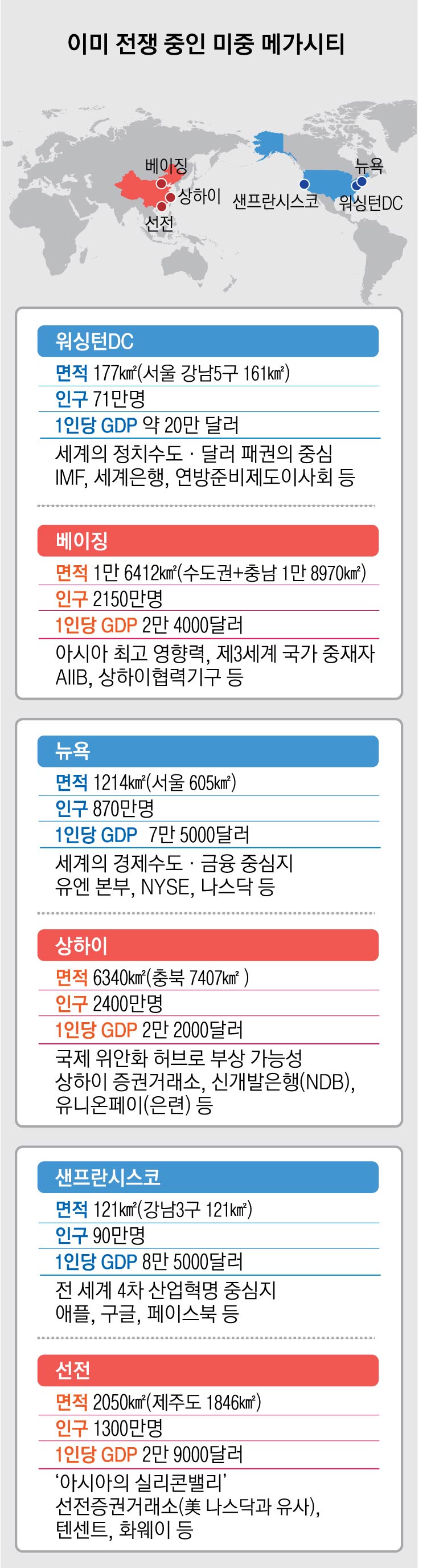

최근 중국의 ‘홍콩 국가보안법’(홍콩보안법) 시행으로 촉발된 미국의 ‘중국 때리기’가 갈수록 거세지고 있다. 도널드 트럼프 미 대통령은 홍콩에 대한 특별대우를 끝내는 행정명령과 홍콩보안법 관련자들과 거래하는 은행을 제재하는 법안에 서명했다. 무역전쟁에서 시작된 갈등에 남중국해 영유권 문제와 신장위구르 인권 탄압, 대만 독립 문제까지 더해져 이제 양국 관계가 최악의 상황으로 치닫고 있다는 분석이 나온다. 일각에서는 양국이 ‘신냉전’에 돌입했다고 평가한다. 하지만 두 나라의 혁신을 주도하는 미국 캘리포니아주 샌프란시스코와 중국 광둥성 선전에서는 미래 기술을 선점하고자 선의의 경쟁을 펼치고 있다. 이미 두 도시는 오래전부터 ‘열전’에 돌입했다. 전 세계를 이끄는 두 메가시티의 현황을 살펴봤다.

‘나스닥지수 1만 돌파를 이끈 시가총액 1조 달러(약 1220조원) 클럽 4곳의 본거지’ ‘공유경제부터 인공지능(AI), 자율주행까지 미래산업의 요람’. ‘실리콘밸리’로 대표되는 미국 서부의 메가시티 샌프란시스코를 수식하는 매력적인 키워드들이다. 알다시피 샌프란시스코는 도시 전체가 하나의 혁신 테스트베드(시험장)다. 도시 곳곳을 누비는 자율주행 차량이나 배달용 무인 로봇이 여기서는 낯선 모습이 아니다.

샌프란시스코 AP 연합뉴스

전 세계 4차 산업혁명을 주도하는 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 상징 금문교의 전경.

샌프란시스코 AP 연합뉴스

샌프란시스코 AP 연합뉴스

실리콘밸리는 1990년대 ‘닷컴 열풍’으로 넷스케이프와 야후, 시스코시스템 등 인터넷 관련 기업들이 대거 쏟아져 소프트웨어(SW) 스타트업들의 성지가 됐다. 하지만 2000년대 들어 기술주 거품이 꺼지고 나스닥 지수도 폭락해 일각에서는 “실리콘밸리는 운명이 다했다”는 의견을 내놓기도 했다. 하지만 위기 속에서도 샌프란시스코를 중심으로 실리콘밸리의 실험은 이어졌다. 구글이 새로운 방식의 검색 엔진을 들고 나와 세상을 놀라게 했고 애플도 MP3플레이어 ‘아이팟’을 출시해 재기에 성공했다. 페이스북(2003)과 유튜브(2005), 트위터(2006), 우버·에어비앤비(2008)가 모두 실리콘밸리에서 탄생했다. 지금 샌프란시스코는 5세대(5G) 통신망을 기반으로 공유경제와 자율주행, AI 등 전방위로 사업 영역을 넓히고 있다.

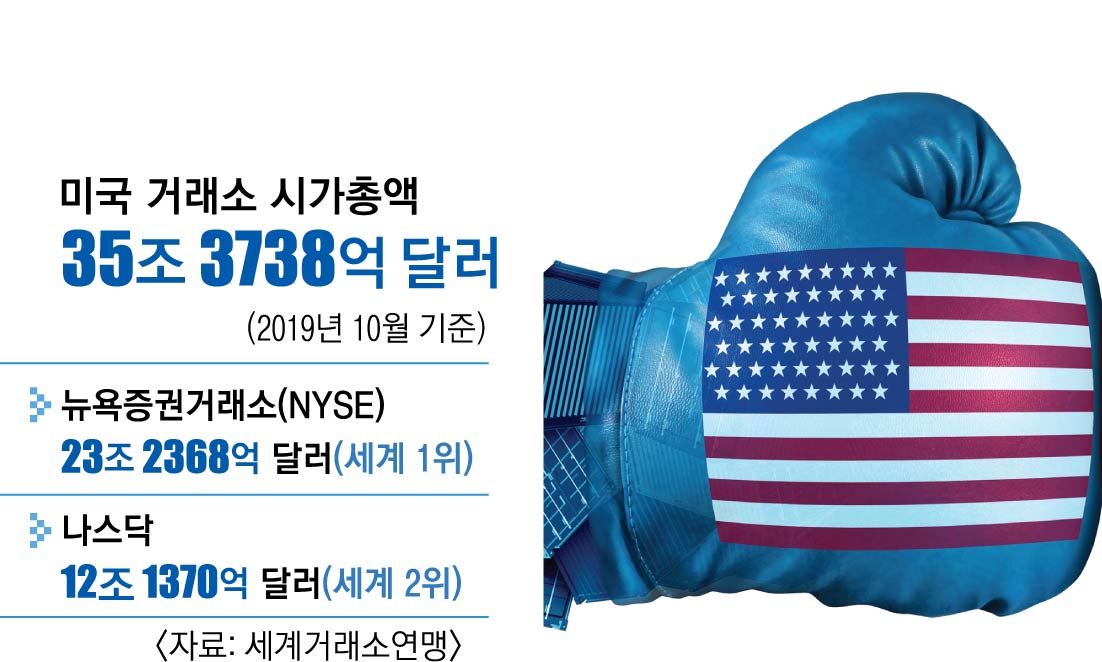

샌프란시스코의 성공 비결은 크게 세 가지로 요약된다. 창업 도전자가 실패해도 재기할 수 있게 기회를 주는 투자 문화와 명시적으로 금지한 것 외에는 모든 것을 허용하는 ‘네거티브 규제’, 혁신의 주도권을 시장에 맡기고 업계의 성장을 방해하지 않는 정부의 노력이 그것이다. 덕분에 실리콘밸리 기업들은 코로나19 사태로 인한 경제위기 상황에서도 주가가 급등해 ‘표정관리’ 중이다. 비대면 기술과 디지털 서비스에 대한 수요가 폭발해 애플과 마이크로소프트, 아마존, 구글, 페이스북 등 5개사의 시가총액은 올해 초 5조 230억 달러에서 지난달 말 6조 700억 달러로 20% 넘게 늘었다. 실리콘밸리의 전기차 스타트업 테슬라도 80년 역사의 도요타를 제치고 시가총액 기준 세계 1위 자동차 회사로 올라섰다. 이들 기업의 선전으로 기술주 중심 나스닥 지수도 1971년 출범 이후 49년 만에 1만선을 돌파했다.

샌프란시스코는 변화의 속도 또한 엄청나다. 얼마 전까지만 해도 이곳의 4대 기술주는 ‘FANG’(페이스북·아마존·넷플릭스·구글)이었지만 요즘은 ‘MAGA’(마이크로소프트·아마존·구글·애플)로 대체되는 분위기다. 우리나라에서 수십년째 ‘4대 그룹’(삼성·SK·LG·현대차) 구도가 이어지는 것과 대비된다. 이들 MAGA 기업은 모두 시가총액이 1조 달러를 넘는다.

이재연 기자 oscal@seoul.co.kr

■대륙의 4차 산업혁명 이끄는 中 선전

미국에서 샌프란시스코가 혁신을 이끈다면 중국에서는 선전이 그 역할을 맡고 있다.

광둥성 광저우와 홍콩 사이에 있는 선전은 1970년대까지만 해도 인구 30만명의 작은 어촌 마을이었다. 하지만 1979년 ‘개혁개방 설계사’ 덩샤오핑(1904∼1997)이 이곳을 경제특구로 지정하면서 운명이 바뀌었다. 1990년대까지만 해도 홍콩과 마카오 자본으로 경공업 공장을 운영하던 선전은 2000년대부터 미국의 전자산업 하청기지로 두각을 나타냈다. 이렇게 습득한 선진 기술을 토대로 최근 4차 산업혁명을 주도하기 시작했다. 시대의 흐름을 이끄는 업종을 지속적으로 발굴한 덕분에 중국에서 가장 빠르게 성장하는 도시가 됐다. 1980년 선전의 국내총생산(GDP)은 1억 5000만 위안(당시 환율 기준)에 불과했지만 지난해에는 2조 6900억 위안(약 460조원)으로 200배 가까이 늘었다. 선전의 경제 규모는 핀란드나 그리스 등 어지간한 유럽 국가보다 크다. 2018년에는 홍콩도 넘어섰다.

선전 연합뉴스

아시아 정보기술(IT) 혁신을 이끄는 중국 남부 광둥성의 대표 도시 선전의 마천루 모습.

선전 연합뉴스

선전 연합뉴스

지금 이곳의 대표 기업은 단연 텐센트다. 세계 최대 게임 콘텐츠 회사이자 중국 최대 SNS 회사로 코로나19 사태에도 성장세를 이어 가고 있다. 인공지능(AI)과 자율주행, 클라우드 서비스 등 미래 산업 전 분야에 대한 투자를 아끼지 않고 있다. ‘클래시 오브 클랜’, ‘브롤스타즈’를 만든 게임회사 슈퍼셀(핀란드)과 세계 1위 e스포츠인 ‘리그 오브 레전드’를 개발한 라이엇게임즈(미국)가 텐센트 소유다. 일론 머스크의 테슬라와 국내 대표 SNS 업체 카카오의 대주주이기도 하다. 텐센트의 시가총액은 7000억 달러 정도로 알리바바와 함께 ‘글로벌 톱10’을 지키고 있다. 최근에는 정보기술(IT)을 총동원해 에너지·운송·물류 효율을 극대화한 신도시 ‘넷시티’를 건설하겠다고 밝혀 화제가 됐다.

선전은 ‘창업 용광로’로도 유명하다. 우리나라 용산 전자상가의 20배가량 되는 화창베이 단지에는 전자제품 생산에 필요한 모든 재료와 부품이 구비돼 전 세계 스타트업들이 이곳으로 모여든다. 구글과 애플도 여기에 연구개발(R&D) 센터를 설치했다.

선전의 성공신화는 ‘가능한 한 모든 것을 허용한다’는 중국 정부의 육성 철학과 14억 인구의 거대한 시장을 정복하려는 담대한 도전자를 키우는 중국 대기업들의 지원 문화가 만든 합작품이다. 텐센트의 도움으로 초고속 성장 중인 전자상거래 업체 핀둬둬는 알리바바, 징둥 같은 ‘넘사벽’(아무리 노력해도 따라잡을 수 없는 상대)을 상대로 “산에 호랑이가 있어도 우리는 산에 오른다”며 도전장을 냈다. 세계 최초로 폴더블 스마트폰을 발표한 선전의 유니콘 기업 ‘로율’ 역시 스마트폰 절대강자인 삼성전자·화웨이 앞에서 “미래를 예측하지 말고 창조하겠다”며 출사표를 던졌다.

류지영 기자 superryu@seoul.co.kr

2020-07-20 4면

![전쟁·기후변화… 공멸해 가는 인류 깨우다[OTT 언박싱]](https://img.seoul.co.kr/img/upload//2024/02/16/SSC_20240216012138_N.jpg)