[평화의 시작 DMZ] <2>보전과 개발 무엇을 선택할 것인가

분트 홈페이지 캡처

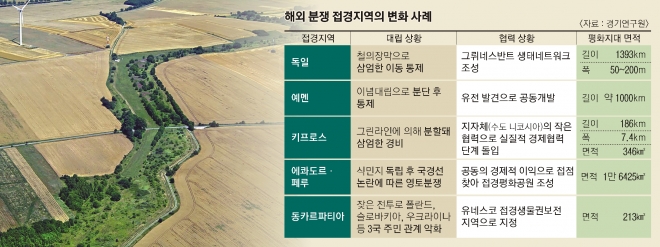

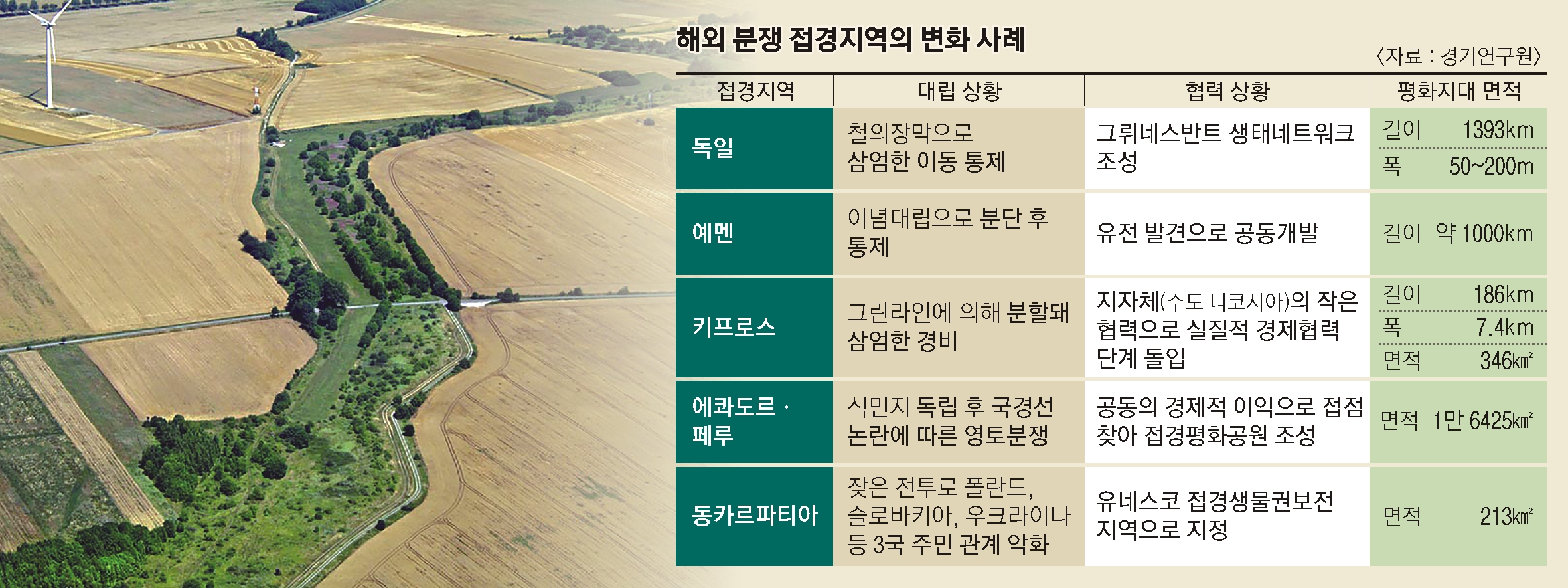

한때 ‘철의장막’으로 불렸던 동서독 국경지대 그뤼네스반트 전경. 한국 DMZ의 평화지대화에 대한 관심이 높아지면서 그뤼네스반트는 가장 바람직한 모델로 꼽힌다. 동독은 서독으로 넘어가는 국민을 막기 위해 경계지역을 따라 철조망을 설치했다. 1990년 동서독 통일 이후 철조망과 지뢰가 제거됐고 ‘녹색 띠’라는 뜻의 그뤼네스반트로 재탄생했다. 민간환경단체 분트(BUND)는 정부 지원으로 보전사업을 하고 있다.

분트 홈페이지 캡처

분트 홈페이지 캡처

10여곳의 DMZ 중 독일의 ‘그뤼네스반트’는 한국 DMZ의 미래를 위해 가장 바람직한 모델이라는 평가를 받는다. 이곳은 30년간 죽음의 지대로 불리던 동서독의 국경 ‘철의장막’이었다.

1990년 통일 후 민간환경단체 분트(BUND)가 정부 지원으로 보전사업을 시작했다. 폭은 불과 50~200m에 불과해 남북이 각각 2㎞인 DMZ보다 상당히 좁지만 정찰로, 감시탑 등 냉전시대의 역사 유물을 보전해 박물관 등 관광자원으로 사용 중이다. 산책길과 생태체험프로그램도 있다.

2003년에는 이곳을 모태로 철의장막 8500㎞를 따라 유럽 그린벨트가 생겼다. 지역마다 관리인이 있는데 대부분이 인근 태생이어서 생태, 문화, 역사에 살아 있는 경험을 갖고 있다. 분트는 그뤼네스반트 보존지역 중 사유지를 성금을 모아 매입했다.

남북으로 분단된 키프로스는 지자체의 작은 교류로 경험을 축적하는 게 소통의 축이 될 수 있음을 보여 준다. 이곳의 DMZ는 1964년 설치된 그린라인으로 수도인 니코시아에서 2008년 철거됐다. 남북 니코시아 시장이 1978년부터 하수처리 사업에 합의해 비정치적 협력의 문을 열었고 저어새·두루미 등 멸종위기종 보호, 접경지역 병충해 방제 등 작은 소통을 지속하며 신뢰를 쌓은 결과다.

이양주 경기연구원 선임연구위원은 18일 “한국의 경우 경제에서 중요한 도로·철도는 남북 방향이고 생태의 보고인 DMZ는 동서 방향이어서 충돌지점이 발생한다”며 “DMZ에 포장도로를 놓은 다른 나라의 사례를 넘어 조금은 불편하고 속도도 다소 느리고 흙길이 포함된다 해도 자연 생태와 가장 맞는 통행로를 마련할 필요가 있다고 생각한다”고 말했다.

이경주 기자 kdlrudwn@seoul.co.kr

2019-07-19 14면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지