임명신·박수종 교수 등 국제공동연구팀 새 소멸 증거 포착

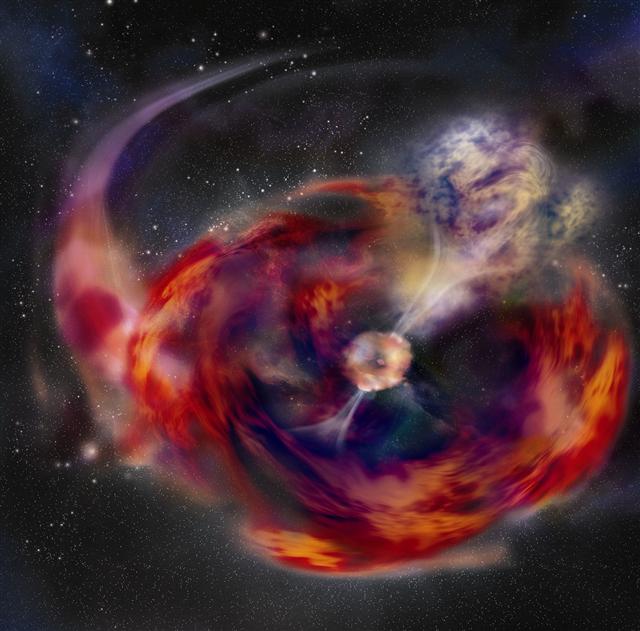

지난해 12월 25일, 미국 텍사스 맥도널드 천문대. 저녁 무렵 지구로부터 약 43억 광년 떨어진 곳에서 전 우주의 빛이 모두 모인 것만큼 밝은 ‘감마선(GRB) 폭발’이 감지됐다. 당시 천문대에 있던 한국인 과학자 4명이 별의 죽음에 대한 기존 천문학 이론을 뒤집는 획기적인 장면을 목격하는 순간이었다. ‘크리스마스의 감마선 폭발’이라는 의미의 ‘GRB 101225A’로 이름 지어진 이 현상에 전 세계 천문학계가 술렁이고 있다.

연구진은 이 현상이 별이 최후의 순간에 초신성 폭발을 일으킨 뒤 중성자별 또는 블랙홀로 바뀌어 더 이상 진화하지 않는다는 기존 천문학 이론으로는 설명이 되지 않는다는 점에 착안, 새로운 가설을 세웠다. 중성자별 상태에서 또 다른 별과 합쳐지면서 다시 블랙홀로 진화할 수도 있다는 것이다. 박 교수는 “내부의 수소를 모두 태워 헬륨만 남은 별이 근처에서 최후를 맞은 중성자별의 먹잇감이 되면서 다시 블랙홀로 변해 가는 것으로 추정된다.”면서 “두 별이 합쳐지는 데 걸리는 시간이 다른 초신성 폭발에 비해 길기 때문에 GRB가 오래 지속된 것”이라고 설명했다.

다만 ‘GRB 101225A’ 현상에 대한 새로운 가설도 있다. 이탈리아·미국 공동연구진은 “‘GRB 101225A’는 중성자별에 가까이 다가간 혜성이 중성자별의 중력에 끌려 들어가 조각나면서 생긴 감마선 폭발”이라고 설명했다. 네이처는 두 가설 모두 가능성이 있다고 판단, 1일자에 나란히 논문을 소개했다.

박건형기자 kitsch@seoul.co.kr

2011-12-01 11면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지