법무, 이례적으로 전문 공개해 尹 압박

연합뉴스

윤석열 검찰총장

연합뉴스

연합뉴스

뉴스1

추미애 법무부 장관

뉴스1

뉴스1

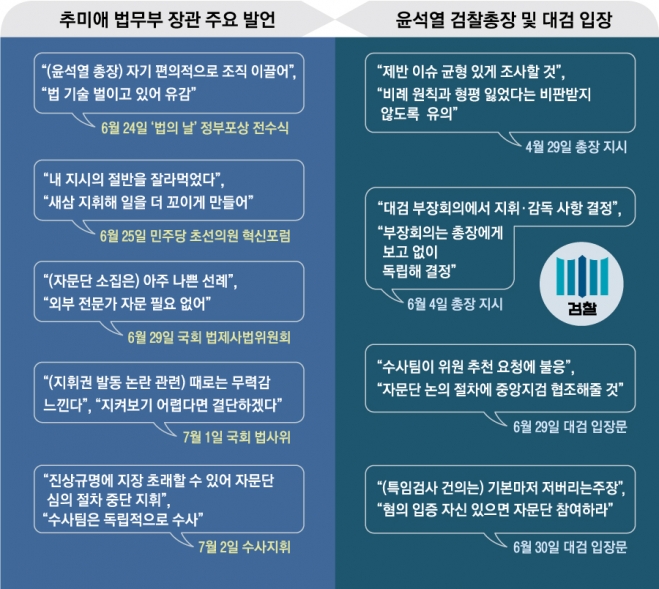

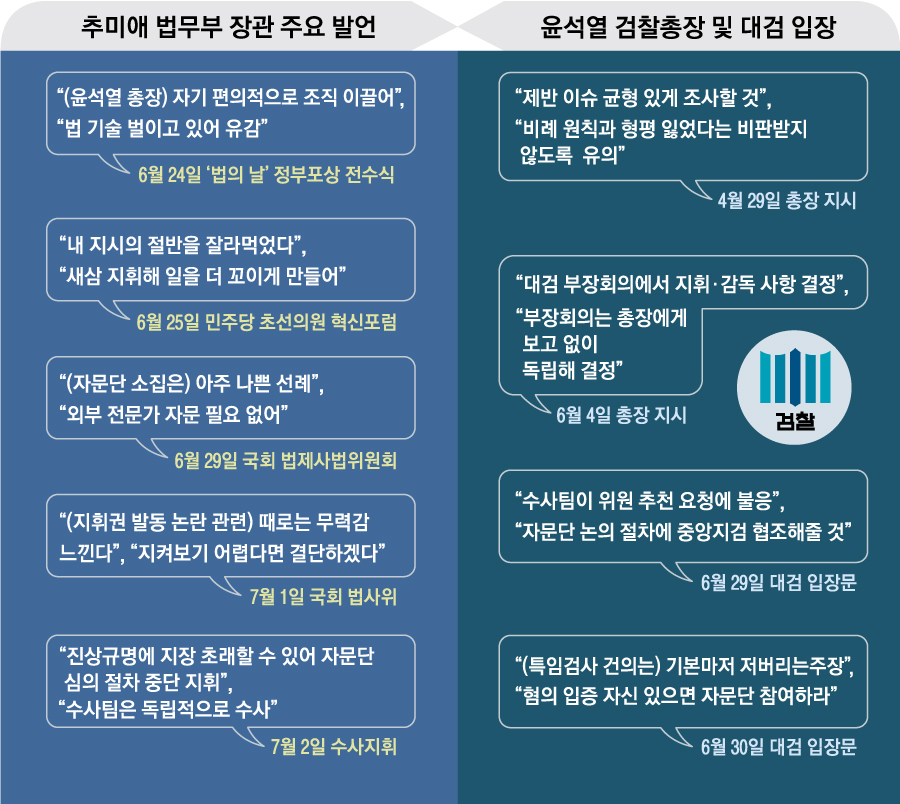

이날 오전 10시 30분쯤 법무·검찰개혁위원회가 “대검의 자문단 소집은 즉각 중단돼야 한다”는 긴급 권고문을 내면서 상황은 급박하게 돌아갔다. 이후 법무부는 오전 11시 50분쯤 이례적으로 윤 총장에게 보낸 수사지휘서를 언론에 공개했다. 전날 추 장관이 국회에서 “때로는 무력감을 느낀다. 더 지켜보기 어렵다면 결단하겠다”며 지휘권 발동을 시사했는데, 하루 만에 ‘결단’을 내린 것이다.

추 장관은 ▲자문단 소집 결정 등에 검찰 내부에서 이의가 제기된 점 ▲대검 부장회의에서 심의 중인 사건에 대해 자문단이 중복 소집된 점 ▲수사심의위원회 심의도 예정된 상황에서 결론이 일치하지 않을 경우 혼란이 예상되는 점 등을 지휘권 발동 배경으로 밝혔다.

자문단을 열지 않는다는 소식이 ‘일부 수용’으로 해석됐지만 검찰은 아직 수용 여부를 정한 게 아니라는 입장이다. 그러면서 “의견 수렴을 위해 3일 여러 차례에 걸쳐 간부 간담회를 열 계획”이라고 했다. 오전에는 고검장 회의, 오후 2시와 4시 각각 수도권 검사장, 지방 검사장들이 회의를 할 것으로 전해졌다.

윤 총장이 장관의 지시에 반발해 사표를 낼 가능성도 거론되지만, 윤 총장이 이 시점에서 물러나면 검찰 조직이 통째로 흔들릴 수 있어 끝까지 지킬 것이란 반론도 만만찮다. 남은 경우의 수로는 ▲장관 지휘를 전부 수용하고 확전을 피하는 안 ▲현 수사팀 대신 특임검사를 지명하는 식으로 일부 수용하는 안 ▲장관의 지시를 불이행하는 안 등이 있다. 그러나 지시 불이행 시 추 장관이 총장에 대한 감찰 지시 또는 추가 지휘 등 재압박을 할 수 있다.

검찰 안팎에서는 장관의 지휘가 부당하다는 것을 강조하면서 인사권자의 개입을 유도할 가능성이 있다는 전망도 나온다. 일부 검사장은 추 장관의 지휘가 검찰 제도의 본질을 침해했다고 본다. 지휘권은 극히 예외적으로 검찰이 정치적으로 편향된 수사를 할 때 발동하는 것인데 이번 사건으로 무리수를 뒀다는 지적이다. 검찰의 한 간부는 “대통령의 사직 권고가 없는 이상 총장이 떠밀리듯 물러나지는 않을 것”이라고 내다봤다.

김헌주 기자 dream@seoul.co.kr

2020-07-03 5면

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지