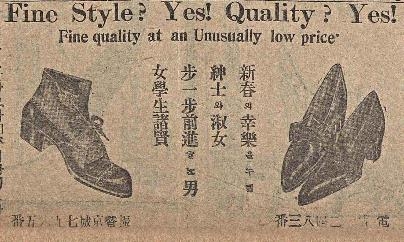

매일신보 1921년 5월 17일자에 실린 박덕유양화점 광고(부분).

20세기에 들어 구두와 고무신이 전통적인 신발을 급격히 대체했다. 양화점이 우후죽순 생기고 구두가 광고면의 단골이 된 것은 당연한 결과였다. 구두가 본격적으로 보급되기 시작한 1910년대 초에 동광양화점(임상호), 순창양화점(신윤범), 신흥양화점(이환일), 광신양화점(김영배), 창흥양화점(송필진) 등의 양화점 광고가 거의 매일 신문에 실렸다. 그중에서도 가장 자주 눈에 띄는 양화점 광고가 박덕유양화점이다. 우리나라 최초의 양화점은 1898년 서울 황토마루(광화문 네거리)에서 이규익이라는 사람이 열었다고 한다. 이것을 박덕유가 인수해서 수십 년 동안 운영했다. 박덕유양화점의 위치는 처음에 대사동(지금의 종로2가에서 인사동에 이르는 지역)이었다가 행정구역 변경으로 관훈동으로 바뀐 것으로 보인다.

매일신보에는 박덕유에 관한 기사가 여러 건 있다. 기사에 따르면 박덕유는 몹시 가난한 집에서 태어나 곡물상을 하다 파산하고 경부철도보호 순검(巡檢·조선 말기의 경찰)으로 일했지만 또 일자리를 잃고 광화문의 양화점에서 구두 수선 일을 했다. 그러다 제화 기술을 배워 양화점을 열었다고 한다. 처음에 친구 둘과 양화점을 열었는데 손님이 없어 적자가 계속 나자 둘은 그만두고 홀로 운영했다. 그러다 점차 구두를 신는 사람이 늘어나고 사업이 번창해 종업원을 60여 명이나 거느린 양화계의 ‘대왕’이 됐다. 지방에서도 하루에 50여 켤레의 주문이 밀려들었다. 고객은 점포에 방문할 필요가 없었다. 서울에서는 연락을 하면 직원을 보내 발 크기와 모양을 재서 제작해 주었고 지방 사람들은 발 모양을 종이에 그려 돈과 함께 보내면 구두를 만들어 부쳐 줬다. 초기에 구두 한 켤레 값은 9원이었는데 쌀 한 가마 값이었다.

손성진 논설고문 sonsj@seoul.co.kr

2020-08-03 30면